田中親美模作本 その2-3

元永本古今和歌集の模作本です。元永本古今和歌集については、飯島春敬先生の解説と小松茂美先生の解説とで解釈に若干の差異が御座いますので、料紙制作の立場上加工につきましては、親美先生を含めた三者の解説を基に総合的な判断を行い独自の解釈を行っております。特に色の表現につきましては、現在の見た目と異なり臨書用紙ではやや新作感の残るものとなっております。以下に一部を掲載しておきますので参考にして下さい。

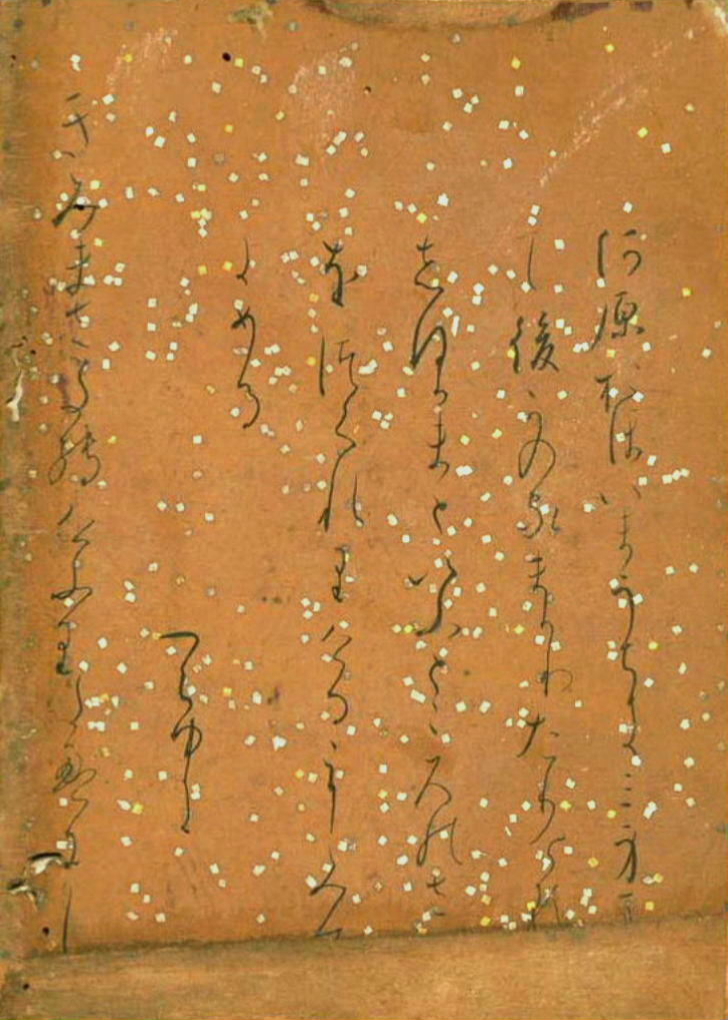

元々の料紙は表・具引唐紙、裏・装飾料紙(染金銀切箔砂子)で、白・紫・黄(黄茶系)・赤(赤茶系)・緑で15種類の唐紙模様が使われています。

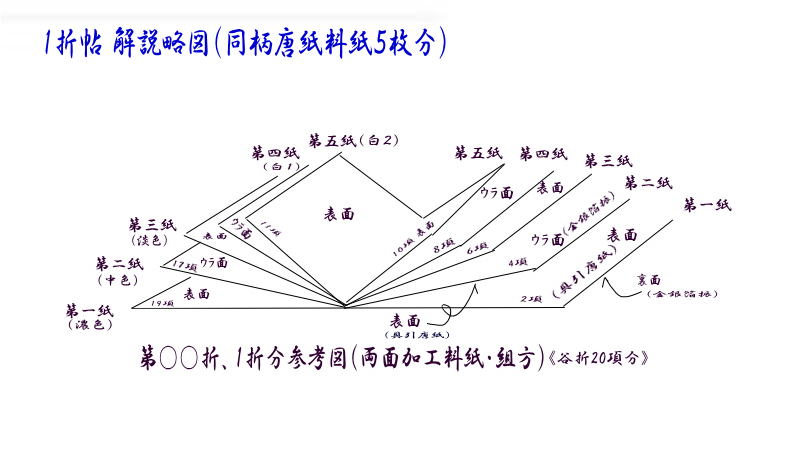

1折には同柄5枚(小口10枚、項にして20項分)の唐紙料紙が使用されております。(但し上巻第10折のみ2柄使用)第1折実際の並び順へ

項=ページのことです。(解説中の項数は、それぞれの第○○折中での項数になります。)

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

| 下巻第20折 第7折 金銀切箔 丸獅子唐草 |

下巻 第18折 小唐草 |

下巻 第7折 丸獅子唐草 金銀切箔 |

下巻 第6折 3項 獅子唐草 2項 |

下巻第3折 第2折 金銀小切箔砂子 |

下巻第1折 花唐草 |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

| 下巻第10折 花襷紋裏 銀砂子振 |

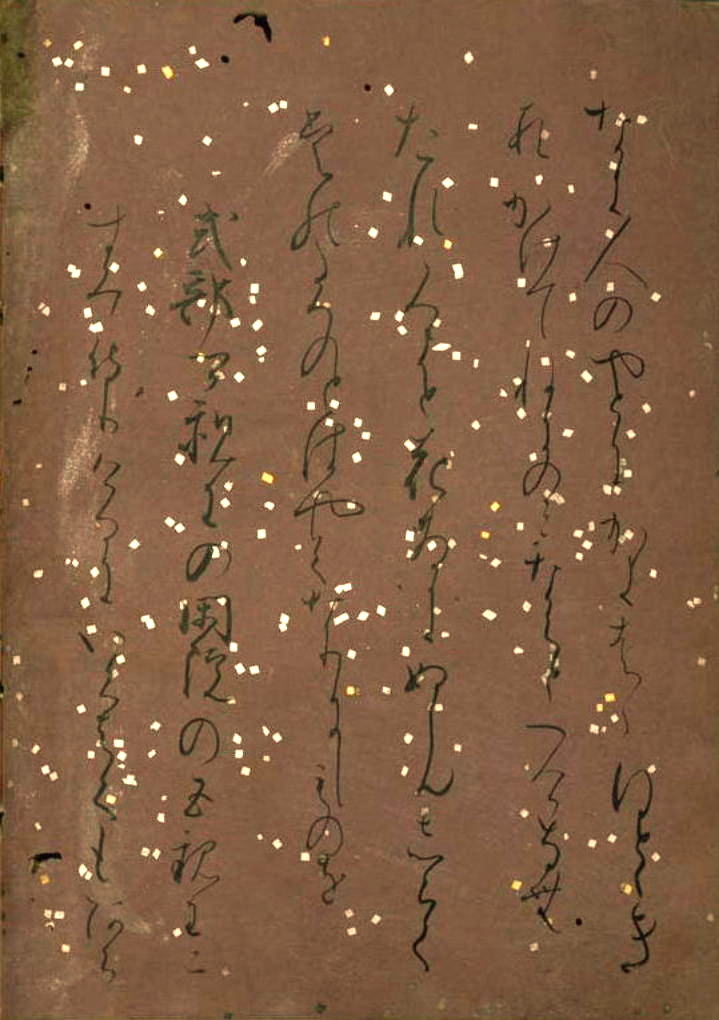

下巻第10折 花襷紋裏面 『金銀小切箔』 |

下巻第10折 下巻第9折 『花襷紋』 『金銀小切箔』 |

下巻第9折 菱唐草裏面 『銀小切箔』 『銀砂子』 |

下巻 第8折 空摺唐紙 7項 『大波紋』 6項 |

下巻 第8折空摺唐紙 3項 『大波紋』 2項 |

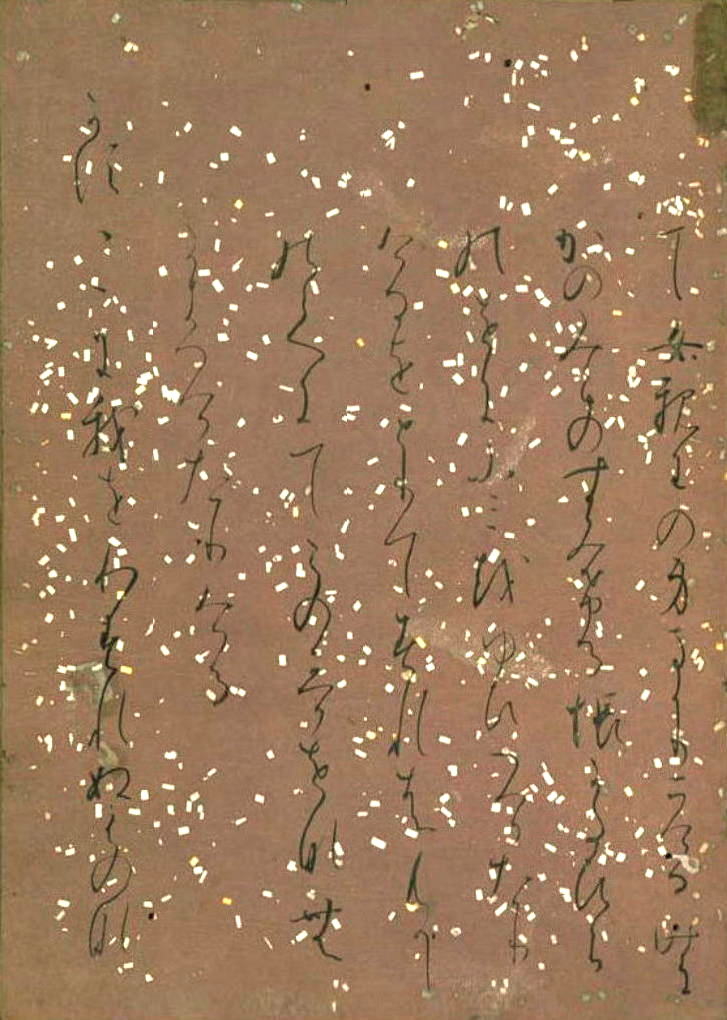

| 大波紋表面(濃) 下巻 第8折(濃・中・淡・白1・白2の内濃、右項) 第8折中の2項目 解説及び使用字母へ 大波紋表面・空摺唐紙(具引空摺) 薄焦茶(濃) この部分の臨書用紙へ |

|

| 下巻第8折 第2項 第一紙濃色空摺唐紙表面 『大波紋表面』 古今和歌集 下巻 巻第十五 恋歌五 |

下巻通しで第三十六紙、142項目 |

| かな |

使用字母 解釈(現代語訳)へ |

だいしらず おほきみがむすめ 題不知 かねのりの王娘 792 からころも なればみにこそ まづはれ め、かけてのみやは こひむとおもひし とものり 友則 793 秋風は みをわけてしも ふかなくに 人のこころの そらになるらん みなもとのむねゆき 源宗干 |

題不知 可禰乃利乃王娘 792 可良己呂毛 奈礼者美爾己曾 末川波礼 女、加个天乃美也者 己比武止於毛比之 友則 793 秋風盤 美遠和个天之毛 不可奈久爾 人乃己々呂能 曾良爾奈留良无 源宗干 |

| 現代語訳 | 解釈 解説及び使用字母へ |

古今和歌集巻第十五 こひうた 恋歌五 かねのりのおおきみのむすめ お題不明 景武王娘 792 「唐衣慣れば身にこそ先づ晴れめ、掛けての宮は恋むと思ひし」 唐衣がその体に馴染めば何はともあれ見栄えるでしょう、気に掛けて宮様はきっと心惹かれると思いますよ。 紀友則 793 「秋風は身を分けてしも吹かなくに、人の心の空に散るらん」 秋の風は二人を離れさせた処で吹かないのに、どうして人の心は空になって終うのでしょう。 みなもとのむねゆきのあそん 源宗干朝臣 |

792 (唐風の珍しい衣服がその体に馴染めば何はともあれ貴方の姿も美しく栄えることでしょう、その姿を気に掛けて宮様はきっと心惹かれると思いますよ。)との意。 晴れめ;見栄えするだろう。動詞「晴る」の未然形「晴れ」に推量の意を表す助動詞「む」が強調の係助詞「こそ」を受けての已然形「め」で、まだ起こらないことを強調して述べる。 793 (私があの人のことに飽きてしまうような秋の風は二人を離れ離れにした処で吹かないと云うのに、どうしてあの人の心は秋の空模様のように気もそぞろになってしまうのでしょうか。)との意で、女心を秋の空と詠んだ歌。 あき;「秋」と「飽き」との掛詞。 そら;「空」と「そら」との掛詞。 |

かねのりのおほきみがむすめ これえだしんのう もんとくてんのう 景式王娘;平安時代前期の貴族で歌人、上総太守の惟条親王の子で文徳天皇の孫にあたり、官位は従四位下。歌人としての資料に乏しく、歌は古今和歌集に2首が認められるのみ。生没年不詳。 たいしゅ かずさ ひたち こうずけ かみ 太守;親王の任国として定められていた地の監督官吏で、上総・常陸・上野の三ヶ国の守の称。が、実際には親王は遥任でその地には赴任せず、代わりに介が守の仕事を行っていた。 きのとものり 紀友則;平安時代前期の歌人で、三十六歌仙の一人。宇多・醍醐両天皇に仕え、従兄弟の紀貫之らと共に古今和歌集撰者の一人であるが、集の完成を見ずに亡くなる。格調高い流麗な歌風で、古今集をはじめ勅撰集に64首入集。家集に友則集が有る。生年845年頃〜没年905年。 みなもとのむねゆきのあそん 源宗干朝臣;平安前期の貴族で歌人、三十六歌仙の一人でもある。式部卿・是忠親王の子で、光孝天皇の孫にあたる。官位は正四位下の右京大夫。寛平の御時后宮歌合や是忠親王家歌合などにも参加しており、紀貫之や伊勢らとの贈答歌もある。家集に40首を収めた宗干集がある。生?年〜没939年。 ページ |

| 大波紋表面(中) 下巻 第8折(濃・中・淡・白1・白2の内中、左項) 第8折中の3項目(表面料紙の左項) 解説及び使用字母へ 大波紋表面・空摺唐紙(具引空摺) 薄茶(中色) この部分の臨書用紙へ |

|

| 下巻第8折 第3項 第二紙表面 薄茶色(中色) 『大波紋』(空摺唐紙) 古今和歌集 下巻 巻第十五 恋歌五 |

下巻通しで第三十七紙、143項目 |

| かな |

使用字母 解釈(現代語訳)へ |

源宗干 794 つれもなく なりゆくひとは ことのはぞ あきよりさきの もみぢなりける 心地そこなへりけるころ、あひし りて侍りける人のとはで、心地 おこたりてのちとへりけれ ば、よみてつかはしける 兵衛 |

794 徒礼毛奈久 那利由久比止者 己止乃波曾 安支與利佐支乃 毛美知奈利个留 心地曾己奈部利个類己呂、安比之 利天侍利个留人乃止波天、心地 於己多利天乃知止部利个礼 者、與美天川可八之个留 兵衛 |

| 現代語訳 | 解釈 解説及び使用字母へ |

源宗干朝臣 794 「連れも無くなり行く人の言の葉ぞ、秋より先の紅葉なりける」 徐々に無関心になって行く人の言葉ほど、秋になるよりも早い紅葉であったという事だ。 体調が優れなかった時、互いに知り会って親しくしていた人も 訪ねて来なかったので、病気がよくなった後で、お伺いして傍に お仕えできたので詠んで贈った歌 兵衛(藤原高経朝臣の女) |

794 (段々と余所余所しくなって行く人の発する言葉ほど、飽きが来るよりも先に散り終わってしまう様な色気のない青いままの紅葉=味気ない言葉であったという事ですよ。)との意。 つれもなく;何の関わりもなく。よそよそしく。 成り行く;行き交う。移り行く。 あき;「秋」と「飽き」との掛詞。 なりける;…であったということだ。断定の助動詞「なり」の連用形に過去の助動詞「けり」の連体形「ける」で伝聞の意を表す。 |

ふじわらのたかつねのあそんのむすめ みぎのひょうえのかみ 藤原高経朝臣女;平安時代前期の貴族で歌人。父は正四位下の右兵衛督、藤原高経。兵衛が名前なのか役職なのかは不明。或は父親が兵衛督だったことによる通り名か。生没年不詳。 ひょうえ ぐ ぶ 兵衛;兵衛府に属し、内裏の内郭の諸門を守衛し、行幸に供奉した兵士。兵衛督は兵衛府の長官。 ページ |

| 大波紋表面(淡) 下巻 第8折(濃・中・淡・白1・白2の内、淡の表面) 第8折中の6項目(表面料紙の右項) 薄焦茶(濃)・薄茶(中)・薄茶(淡) 比較的薄い色の中での濃・中・淡です 解説及び使用字母へ 茶字は前項にあり 大波紋表面・空摺唐紙(具引空摺) 薄茶(淡色) この部分の臨書用紙へ |

|

| 下巻第8折 第6項 第三紙 薄茶(淡色)空摺唐紙表面 『大波紋』 古今和歌集 下巻 巻第十五 恋歌五 |

下巻通しで第三十八紙、146項目 |

| かな |

使用字母 解釈(現代語訳)へ |

いせ 797 冬がれの のべとわが身を おもひせ ば、もえてもはるを 待ましものを 題不知 友則 798 水のあわに きえでうき身と いひなが ら、ながれてなをも たのまるるかな 読人しらず |

以世 797 冬可礼乃 々部止和可身遠 於无比世 盤、毛衣天毛波留遠 待猿子物尾 題不知 友則 798 水乃安和爾 起衣天宇支身止 以比奈可 良、奈可礼天奈遠毛 太乃万留々加奈 読人之良須 |

| 現代語訳 | 解釈 解説及び使用字母へ |

物思いに耽っていた頃、冬に任地へ向かった道すがらに、 火が見えていたので、 伊勢 797 「冬枯れの野へと我が身を思ひせば、燃えても春を待たまし物を」 冬枯れの野原だともしも我が身を思ったならば、あの野火が燃え尽きたとしても春を待っていたであろうになあ。 お題不明 紀友則 798 「水の泡に消えで憂き身と言ひながら、流れて尚も頼まるるかな」 水の泡と消える事無く浮かんでいるだけの身の上だと言いながら、流されても尚、頼りにされているものであることよ。 詠み人不明 |

火;野火。春の野焼きの火の後に新芽がそろって芽吹きだす。和歌では恋の炎とともに恋の予感も連想させて詠まれる。 797 (もし冬枯れの野原の様に我が身を喩えたならば、例えこの野火が燃え尽きたとしても、草木の芽生える春まで待っていたであろうものを。=恋心の炎の燃え上がる春まで待っていたのでしょうけど、でも実際はこうして物思いばかりが駆け巡っておりますよ。)との意。 もえ;「燃え」と「萌え」との掛詞。 せば…まし;もし…だったら…だろうに。過去の助動詞「き」の未然形「せ」に接続助詞「ば」更に反実仮想の助動詞「まし」の連体形の付いた形。 ものを;…であるなあ。…であろうにな。ここでは詠嘆的に悔恨・愛惜・不満などの心情を表す終助詞。 798 (水の泡と消える事も無く、ただ浮かんでいるだけの辛い身の上ですよと言い続けていたのですが、流されるばかりの身の上でも相変わらず頼りにされているものなのだなあ。)との意。 かな;…であることよ。…だなあ。終助詞「か」に終助詞「な」の付いた形で詠嘆の意を表す。 |

いせ 伊勢;平安中期の歌人で三十六歌仙の一人。伊勢守藤原継蔭の女(娘)で宇多天皇の子供(行明親王)を産んで伊勢の御とも称されたが、皇子は早くに亡くなってしまう。同じく三十六歌仙の一人である中務の母でもある。元々は宇多天皇の中宮温子に仕えていたが、やがて天皇の寵愛を得る事となった。更に後には敦慶親王と親しくなり生れたのが中務となる。古今集時代の代表的な女流歌人で、上品で優美な歌を得意として古今和歌集以下の勅撰集に約180首もの歌が残る。家集に483首を収めた伊勢集がある。生没年不詳、877年頃〜938年頃。 きのとものり 紀友則;平安時代前期の歌人で、三十六歌仙の一人。宇多・醍醐両天皇に仕え、従兄弟の紀貫之らと共に古今和歌集撰者の一人であるが、集の完成を見ずに亡くなる。格調高い流麗な歌風で、古今集をはじめ勅撰集に64首入集。家集に友則集が有る。生年845年頃〜没年905年。 ページ |

| 大波紋表面(白1) 下巻 第8折(濃・中・淡・白1・白2の内、白1の表面) 第8折中の7項目(表面料紙の左項) 白1、白2は便宜的な分け方で白色の違いや柄の違いは御座いません。 経年変化による下地の褐変の違いは在ります。 解説及び使用字母へ 茶字は前項にあり 大波紋表面・空摺唐紙(具引空摺) 白色(白1) 点々と散らばっている灰黒い四角は裏面に施してある小切箔が透けて見えているものです。 この部分の料紙へ |

|

| 下巻第8折 第7項 第四紙白色具引唐紙(空摺唐紙)表面 『大波紋』 古今和歌集 下巻 巻第十五 恋歌五 |

下巻通しで第三十九紙、147項目 |

| かな |

使用字母 解釈(現代語訳)へ |

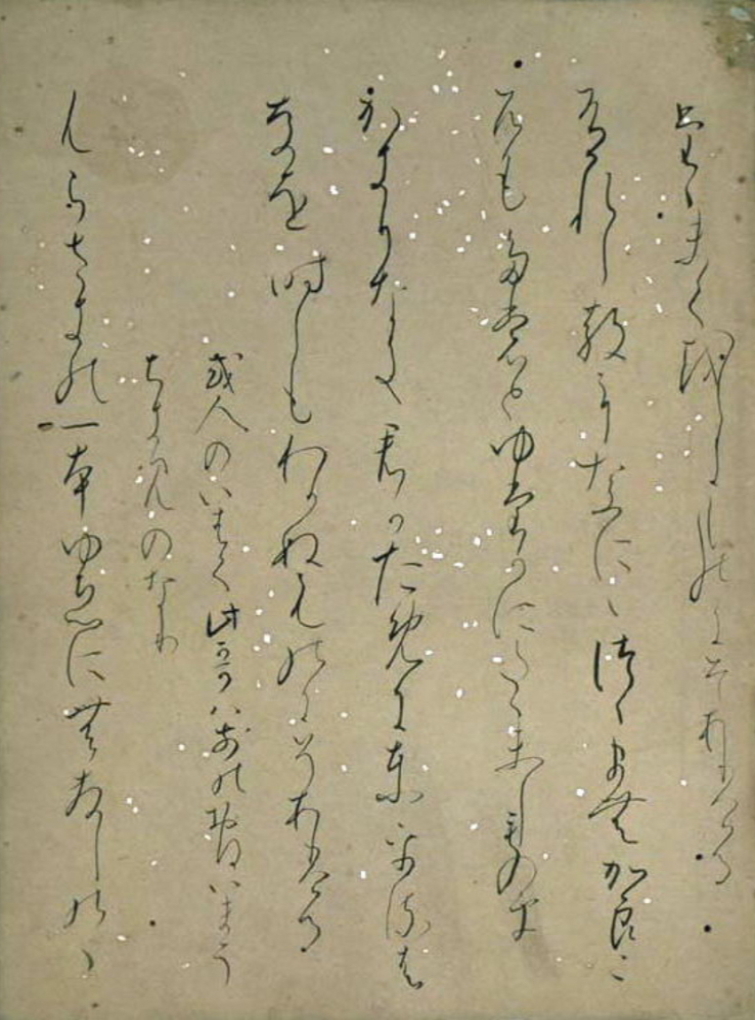

読人しらず 799 みなせがは ありてゆく水 なくばこそ、つゐ にわが身を たえぬとおもはめ 躬恒 800 よしのがは よしやひとこそ つらからめ はやくいひてし ことはわすれず よみ人しらず 801 よのなかの 人のこころは 花ぞめの、うつろひ やすき ものにぞありける |

799 美那世可八 安利天由久水 奈久波己曾、川為 二和可身遠 太衣奴砥於无波免 躬恒 800 與之乃可波 與之也比止己曾 川良可良免、 盤也久以比天之 己止波王須禮春 與美人之良須 801 與能奈可乃 人能己々呂波 花曾女乃、宇川呂比 也須支 毛乃爾曾安利个留 |

| 現代語訳 | 解釈 解説及び使用字母へ |

| 詠み人不明 799 「水無瀬川ありてゆく水無くばこそ、遂に我が身を絶えぬと思はめ」 水無瀬川の如くあるはずの流れてゆく水が無いからこそ、とうとう私も死んでしまうのだなと思う事だろう。 凡河内躬恒 800 「吉野川よしや人こそ辛からめ、早く言ひてし言は忘れじ」 例えあのお方がつれなくなろうとも、早くに言ってくれた言葉は忘れる事は無い。 詠み人不明 801 「世の中の人の心は花染の、移ろい易きものにぞありける」 世の中の人の心は花染の色の様に、変化し易いものだったのだよ。 |

799 (水無瀬川のようにそこに有るはずの流れて行く水が見当たらなくなればこそ、もはや川としての様相は現してなく川が死んだのと同じように、とうとう私も死んでしまうのかなと思って終うのだろう。)との意。恋の終わりとも自身の死とも取れる歌。 水無瀬川;水の無い川。瀬の下を水が流れて表面には水が見えない川。 800 (例えあのお方がつれなくなったとしても、私の為に以前に言ってくれた言葉は忘れる事などありませんよ。)との意で、どれだけ冷たくされても忘れない心算ですよと詠んだ歌。 よし 縦や;よしんば。仮に。例え。 吉野川;「よしや」に掛る枕詞的要素か。「吉野川」と「早く」は川の水の流れとしての縁語。 801 (世の中の人の心を例えて云うと花染の色の様に、随分と変化し易いものであったという事なのだよ。)との意で、だから気にするなと諭した歌。 花染;露草の花で染める事。また染めたそのもの。色が褪め易い事から移ろい易いものに喩える事が多い。 |

みなせがわ 水無瀬川;現在の大阪府三島郡にある川で、島本町広瀬で淀川に注ぐ。川の南に後鳥羽院の離宮(水無瀬殿)が有ったこともあり水無瀬の里と称する。水無瀬殿に御影堂を設けて後鳥羽・土御門・順徳天皇を祀った元官幣大社の水無瀬神宮がある。歌枕。和歌では主に、思いは表に出さずに下に秘めた心を詠う。 よしのがは 吉野川;奈良県吉野郡の山中、大台ヶ原に源を発する川。和歌山県へと流れて紀ノ川となり紀伊水道に注ぐ。古今和歌集に6首、万葉集にも多く詠まれている。 おおしこうちのみつね うだ・だいごりょうてんのう 凡河内躬恒;平安前期の歌人で、三十六歌仙の一人。宇多・醍醐両天皇に仕え、紀貫之・壬生忠岑・紀友則らと共に古今和歌集撰者の一人。卑官ながら歌歴は華々しく即興での叙景歌の吟詠に長けていたとされる。家集に躬恒集があり、古今集以下の勅撰集にも194首入集している。官位は従五位、淡路権掾。生没年未詳(860年前後〜920年代半頃)。 ページ |

| しろいろ 素色(白色1) 菱唐草裏面『銀砂子振』 下巻 第9折(濃・中・淡・白1・白2の内、白1の裏面) 第9折中の8項目(裏面料紙の右項) 素色とは生成りの色の事で、「しろいろ」と詠みます。極疎らな銀砂子振りになります。 生成り;漂白も色付けもしていないそのままの色 解説及び使用字母へ 下巻第9折第四紙裏面清書用臨書用紙 この部分の料紙へ |

|

| 下巻第9折 第8項 第四紙 染・素色(白色1) 菱唐草裏面 『銀砂子振』 古今和歌集巻第十六 哀傷歌 |

下巻通しで第四十四紙、168項目 |

| かな |

使用字母 解釈(現代語訳)へ |

藤原の忠房がむかしあひし りて侍りける人のみまか りにけるとき、とぶらひにつかは すとてよめる 閑院御 844 さきだたぬ くいのやちたび かなしき は、ながるる水の かへりこぬなり |

藤原能忠房可無可之安比之 利弖侍利个留人乃身万可 利二个留止支、止不良比二川可八 須止弖與女留 閑院御 844 左支多々奴 久以乃也千多比 可奈之支 者、奈可留々水乃 可部利己奴奈利 |

| 現代語訳 | 解釈 解説及び使用字母へ |

藤原の忠房が昔知り合いになって おられた人がお亡くなりになられた 時、弔問に参らせようとして 詠んだ歌、 閑院御歌 844 「先立たぬ悔いの八千度悲しきは、流るる水の返り来ぬなり」 先立たぬ後悔の念に幾千度もの悲しみは、流れ去った水は二度と帰って来ないという事ですよ。 |

とぶら ちょうもん 弔ひ;弔問。人の死を悼んで、その喪にある人を慰める事。お悔みを言う事。 や ち た び あ ま た 八千度;八千回。度数のきわめて多い事。数多。 844 (先立つことの無い後悔の思いで止めど無く訪れる悲しみは、流れ去った水は二度と帰って来ないという事ですよ。)との意で、生きている内にあれもこれもしておくべきだったと、亡くなったあの人のことが走馬灯のように思い出されてならないですよ、と詠んだ歌。 なり;…である。…ということである。或る理由・根拠に基づき、確信を持って断定する意を表す助動詞。格助詞「に」にラ変動詞「有り」の付いた「にあり」の約音。 |

かんいん かんいんのおとど 閑院;嵯峨天皇の信任を受け、二条南及び三条坊門北から西洞院西迄の広さを占めていた平安初期の高官、藤原冬嗣(閑院大臣)の邸宅。後の摂関政治の基礎を築き藤原氏が伝領していたが、平安末期から鎌倉中期にかけては殆ど里内裏として用いられ、建物も内裏に倣って造営された。閑院内裏とも。 かんいんのおほみうた 閑院御歌;藤原冬嗣のお作りになられた和歌。(御製は天皇又は皇族のお作りになられた歌) ふぢはらのただふさ 藤原忠房;平安時代初期の貴族で歌人。また歌舞や管弦の分野においても活躍した。中古三十六歌仙の一人で、古今和歌集以下の勅撰和歌集に17首が入集している。地方官を歴任した後に山城守から右京大夫となる、官位は従四位上(生年?年〜929年没) ページ |

| しろいろ 素色(白色2) 菱唐草裏面『銀小切箔振』 下巻 第9折(濃・中・淡・白1・白2の内、白2 左項) 第9折中の9項目 解説及び使用字母へ 茶字は前項にあり 菱唐草裏面・『銀小切箔振』 下巻第9折第五紙裏面清書用臨書用紙 この部分の料紙へ |

|

| 下巻第9折 第9項 第五紙 素色(白色2) 菱唐草裏面 『銀小切箔振』 古今和歌集 巻第十六 哀傷歌 |

下巻通しで第四十五紙、169項目 |

| かな |

使用字母 解釈(現代語訳)へ |

木のとものりが身まかりにける 時によめる 貫之 845 明日しらぬ 我身と思ど くれぬまの 今日は人こそ かなしかりけれ 忠岑 846 ときしもあれ 秋やは人を わかるべき しるをみるだに こひしきものを |

木乃止毛乃利可身万可利二計留 時爾與免留 貫之 845 明日之良奴 我身止思止 久禮奴末能 今日八人己曾 加那之可利个礼 忠岑 846 止支之毛阿礼 秋也八人遠 王可留部支 志留遠美留多爾 己比之支毛乃乎 |

| 現代語訳 | 解釈 解説及び使用字母へ |

木友則(紀友則)がお亡くなりになられた 時に詠んだ歌、 きのつらゆき 紀貫之 845 「明日知らぬ我身と思へど暮れぬ間の、今日は人こそ悲しかりけれ」 明日をも知れない我が身と思うが、ご臨終の瞬間の今日一日人は皆心が痛むものであったのだよ。 みぶのただみね 壬生忠岑 446 「時しもあれ秋やは人を別るべき、在るを見るだに恋しきものを」 時は何時でもあるのに秋に人が死に別れてよいものであろうか、生きている人を見ているだけでも恋しく思われると云うのに。 |

845 (明日をも知れない我が身と思うが、心が乱れ惑いながらもご臨終の瞬間の今日この時こそ人は皆誰でも故人を嘆き悲しむものであったのだよ。)との意。明日は自分かも知れないのに、それでも在りし日の従兄にもう会えないと思うと心が痛みますねと詠んだ歌。 かりけれ;…だったのだ。…だったなあ。形容詞ク用法の助動詞に繋ぐための連用形活用語尾「かり」に過去の助動詞「けり」の係助詞を受けての已然形「けれ」が付いたもので、今まで気づかなかった事に気が付いて述べる意を表す。 446 (時は何時でもあるのに、よりによって唯でさへ悲しみの感じられ易い秋に人が死に別れてよいものであろうか、元気に生きている人を見ているだけでも恋しく思われると云うのに。)との意。 時しもあれ;時はいつでもあるのに。よりによってこんな時に。名詞「時」に強意を表す副助詞「し」及び多数から逆説的に一つを拾い上げる意の係助詞「も」更にラ変動詞「あり」の已然形「あれ」の付いた形。 やは;…だろうか。…であるのか。係助詞「や」に係助詞「は」が付いて疑いや問い掛けの意を表す。 |

暮れぬ間;亡くなるまでの間。ご臨終の時。一生の終わり方になった頃。「ぬ」は完了の助動詞。「暗れぬ間」(=心が乱れ惑ってしまっている間)との掛詞。「明日知らぬ我が身と」に近しい間柄の従兄の死が、あたかも自分の事の様に心を惑わせるのであると掛けている事を匂わせる。 きのとものり う だ ・ だ い ご い と こ 紀友則;平安時代前期の歌人で、三十六歌仙の一人。宇多・醍醐両天皇に仕え、従兄弟の紀貫之らと共に古今和歌集撰者の一人であるが、集の完成を見ずに亡くなる。格調高い流麗な歌風で、古今集をはじめ勅撰集に64首入集。家集に友則集が有る。生年845年頃〜没年905年。 きのつらゆき 紀貫之;平安時代前期の歌人で歌学者でもあり、三十六歌仙の一人でもある。歌風は理知的で修辞技巧を駆使した、繊細優美な古今調を代表している。醍醐・朱雀両天皇に仕え、御書所預から土佐守を経て従四位下木工権頭に至る。紀友則らと共に古今和歌集を撰進する。家集に「貫之集」の他、「古今和歌集仮名序」、「大堰川行幸和歌序」、「土佐日記」、「新撰和歌(撰)」などがある。生年868年〜没年945年頃 みぶのただみね 壬生忠岑;平安時代前期の歌人で、三十六歌仙の一人。下級官吏でありながらも和歌に優れ、師である紀貫之らと共に古今和歌集を撰した。温和で澄明な叙景歌が多い事で知られ、古今集以下の勅撰集に81首が入集する。歌論書に和歌体十種(忠岑十体)、家集に忠岑集が有る。生没年不詳。 ページ |

|

渋黄茶(濃) 菱唐草裏面『金銀小切箔振』 渋黄茶色は染紙の経年変化による褐変含み下端横裾部分は染紙濃色の一部表面の剥げ落ちた部分(箔の無いやや薄い部分) 下巻 第9折(濃・中・淡・白1・白2の内濃 右項) 第9折中の20項目 解説及び使用字母へ 第一紙 渋黄茶濃色 菱唐草(具引唐紙)裏面 下巻第9折第一紙清書用臨書用紙 この部分の料紙へ |

| 下巻第9折 第20項 第一紙 渋黄茶濃色 菱唐草裏面 『金銀小切箔振』 古今和歌集巻第一 序 |

下巻通しで第四十六紙、180項目 |

| かな |

使用字母 解釈(現代語訳)へ |

| か り 河原おほいまうちぎみ 身ま〇〇 に て後、かの家まかりたりける〇 ま しほがまといふところのさ〇 を、つくれりけるをみて よめる つらゆき 859 し きみまさで けぶりたえにし 〇 ほがまの うらさびしくも みえわたる哉 |

河原於保以末宇知支三 身万□□ 天後可乃家末可利太利个類□ 志保可末止以不止己呂能左□ 遠、徒久礼里个留乎美天 與女留 川良由支 859 幾美末左轉 个不里多盈爾之□ 本可末能 宇良左悲之久无 美衣和多留哉 |

| 現代語訳 | 解釈 解説及び使用字母へ |

河原左大臣がお亡くなりになられた後 例の邸宅へ参上いたしましたところ、 陸奥の塩釜と云う場所の様子を、 築かれておったのを見て詠んだ歌 紀貫之 859 「君在さで煙絶えにし塩釜の、うら淋しくも見え渡るかな」 貴方様がいらっしゃらないので煙も絶えてしまった塩釜の浦の様に、何だか寂しく見え渡っていることですねえ。 |

□に在ったと思われる使用字母 「か」=「可」・「り」=「利」、「に」=「二」、「ま」=「末」、「し」=「志」 859 (左大臣がお亡くなりになって、塩を焼く塩屋の煙も消えてしまった塩釜の浜の様に、何となく寂しく感じる心持ちに庭全体が見え広がっている様ですよ。)との意。 ま 在す;いらっしゃる。おいでになる。「在り」の尊敬語。 うら うら;「浦」と「心」との掛詞。第三句までは「うら」を導き出すための序詞。 見え渡る;全体が見える。ずっと一面に見える。 |

| かわらのおおまうちぎみ みなもとのとおる 河原大臣;源融のこと。平安時代初期の貴族で六条河原に壮麗な邸宅を構えていたのでこの名がある。嵯峨天皇の皇子として生まれるが、源朝臣の姓を賜り臣籍に降る。左大臣にまで昇り、皇太子傳として仁明天皇の養子となるも自身は遂に皇位に就く事は無かった。賀茂川の畔にあるこの邸宅は河原院とも呼ばれ、陸奥の塩釜を模したとされる壺庭が築かれており、月に30石もの潮が運び込まれ塩屋で焼く煙が立ち込めていたと伝わる。生年822〜没895年 きのつらゆき 紀貫之;平安時代前期の歌人で歌学者でもあり、三十六歌仙の一人でもある。歌風は理知的で修辞技巧を駆使した、繊細優美な古今調を代表している。醍醐・朱雀両天皇に仕え、御書所預から土佐守を経て従四位下木工権頭に至る。紀友則らと共に古今和歌集を撰進する。家集に「貫之集」の他、「古今和歌集仮名序」、「大堰川行幸和歌序」、「土佐日記」、「新撰和歌(撰)」などがある。生年868年〜没年945年頃 こく 石;体積の単位。主に米穀を計るのに用いる。一石は一升の百倍の10斗で、約180リットル(解り易く言うと灯油のポリタンク約18lが一斗缶相当なのでポリタンク10杯分、河原院ではほぼ毎日この量が運び込まれていたという事である)。また、石高で大名や武士のの強さと大きさ(禄高)を表した。 ページ |

| 花襷紋表面(紫中色具引) 地色の紫色は染紙の経年変化による褐変含む黄雲母摺(柄の部分) 下巻 第10折(濃・中・淡・白1・白2の内中 左項) 第10折中の3項目 解説及び使用字母へ 花襷紋表面・具引唐紙(黄雲母摺) 下巻第10折第二紙清書用臨書用紙 この部分の料紙へ |

|

| 下巻第10折 第3項 第二紙 紫中色具引 具引唐紙表面 『花襷紋』 古今和歌集巻第十六 哀傷歌 |

下巻通しで第四十七紙、183項目 |

| かな |

使用字母 解釈(現代語訳)へ |

惟喬親王の父侍りける時に読 けむ歌どもとこひければ、か きておくりけるおくに、よみ てかけりける 友則 861 ことならば ことの葉さへも きえ ななむ、みればなみだの たぎまさりけり 題しらず 読人しらず |

惟喬親王乃父侍利个留時爾讀 个无歌止毛止己比个禮者、可 幾天於久利个留於久爾、與美 轉可个利个類 友則 861 古止那良波 己止乃葉左部毛 紀衣 奈々无、美礼者那三多乃 太支万左利个利 題之良須 読人之良須 |

| 現代語訳 | 解釈 解説及び使用字母へ |

惟喬親王のお父上がいらっしゃっていた時に 詠んでいたであろう歌の数々をとお求めになられたので、 書き記してお届けした奥に、詠んで 書き留めていた歌 紀友則 861 「ことならば言の葉さへも消えななむ、見れば涙の只勝りけり」 同じ事なら言葉さへも消えてしまって欲しいものであるなあ、歌を見れば只々涙が溢れて来るばかりですよ。 お題不明 詠み人不明 |

乞ふ;求める。ねだる。望む。 861 (どうせ同じ事なであるのなら言葉さへも消えてしまって欲しいものである、書かれている言葉の内容を見れば涙が只ひたすら溢れ出て来るばかりですよ。)との意で、読めば悲しみが増すばかりですよと添えて詠んだ歌。 ななむ;…てしまって欲しい。完了の助動詞「ぬ」の未然形「な」に誂えの意を表す助動詞「なむ」の付いたもので、願望の意を表す。 ただ ただ ただ ただ;「只」、むなしく。ひたすらに。「直」、すぐに。じかに。「唯」、事を限定する意を表す。単に…ばかり。 |

これたかのみこ もんとくてんのう きのなとち 惟喬親王;文徳天皇の第一皇子で、母は紀名虎の娘静子。大宰帥、常陸守、上野太守を歴任。同じく第四皇子である惟仁親王(後の清和天皇)の外戚藤原良房の力が強すぎて、出自の低さを問われ第一皇子でありながら皇位継承はならなかった。父であった文徳天皇は親王が14歳の時に崩御しておりこの時に贈られた歌。剃髪して山城の國愛宕郡にある小野の里に隠棲して小野宮と云われた。木地師の間では伝承によりその祖とされている。生年844年〜没年897年 きのとものり う だ ・ だ い ご い と こ 紀友則;平安時代前期の歌人で、三十六歌仙の一人。宇多・醍醐両天皇に仕え、従兄弟の紀貫之らと共に古今和歌集撰者の一人であるが、集の完成を見ずに亡くなる。格調高い流麗な歌風で、古今集をはじめ勅撰集に64首入集。家集に72首を収めた友則集が有る。生年845年頃〜没年905年。 言の葉;言葉。意識・思考の対象のうちの中で、その意を口に出して言う事。またはその意を歌にしたもの。和歌。人の心を種として育った枝の先に付ける葉の様なものの意から言う。 こと 如ならば;同じ事ならば。出来る事なら。副詞「如」に断定の助動詞「なり」の未然形「なら」更に接続助詞「ば」の付いたもの。「如し」の語幹「こと」と同源で、仮定の表現を導いて(どうせ同じ事ならば)との順接条件の意を表す。 この歌は次の様にもとる事が出来る 「異ならば言の葉さへも消えななむ、見れば涙の唯勝りけり」 (今が違う世の中で有ったならば、誹謗中傷を表現するような言葉さへも消え去って欲しいものである。父君の歌を見ればどうしようもなく涙が溢れ出て来るばかりですよ。)との意となる。文徳天皇は第一皇子である惟喬親王を寵愛していたと云われている。 参考 文徳天皇の母親は藤原良房の妹順子であったので、在位中は太政大臣として良房が権勢を誇り、惟喬親王に難癖を付けては良房の娘明子の産ませた第四皇子の惟仁親王を9歳で皇位に就かせ、良房が摂政に就いたと云われている。 ページ |

|

紫(中色) 花襷紋裏面『金銀小切箔振』 下地の紫色は素紙の経年変化による褐変で渋い色合いになっております 下巻 第10折(濃・中・淡・白1・白2の内中 右項) 第10折中の4項目 解説及び使用字母へ 茶字は前項にあり 第二紙 紫中色 花襷紋(具引唐紙)裏面 下巻第10折第二紙清書用臨書用紙 この部分の料紙へ |

| 下巻第10折 第4項 第二紙 紫色具引唐紙(花襷紋)裏面 『金銀小切箔振』 古今和歌集巻第十六 哀傷歌 |

下巻通しで第四十七紙、184項目 |

| かな |

使用字母 解釈(現代語訳)へ |

| 862 なき人の やどにかよはば ほととぎ す、かけてねにのみ なくとつげなむ 863 たれみよと 花さきぬらむ しらく もの、たつのとはやく なりにしものを しきぶきゃうのみこ かんゐん 式部卿親王の閑院の五親王に すみ侍りけるに、いくばくもあら |

、 862 奈支人乃 也止爾加與者々 保止々幾 数、加計天禰爾乃三 奈久止川个奈無 863 太礼美與止 花散支奴良无 志良久 裳能、多川乃止波也久 奈利爾之毛乃遠 式部卿親王乃閑院乃五親王二 寸美侍利个留爾、以久者久毛阿良 |

| 現代語訳 | 解釈 解説及び使用字母へ |

お題不明 詠者不明 862 「亡き人の宿に通はば時鳥、掛けて音にのみ鳴くと告げなむ」 亡くなったお方の屋敷に通うのなら時鳥よ、気にかけて声を立ててまでも泣いておりますよと告げておくれよ。 863 「誰見よと花咲きぬらむ白雲の、たつのと早くなりにしものを」 誰に見て欲しいと花が咲いているのだろう、雲が湧き上がる野道と早くも成ってしまったと云うのになあ。 式部卿親王の閑院にある五親王の屋敷に お住みになられていた時に、まもなく |

862 (もし仮に、亡くなったお方の屋敷に通う事があったのなら時鳥よ、私の代わりに、何時も貴方様の事を心にかけており、声に出してまでひたすら泣いておりますよと告げて欲しいものですよ。)との意。 掛けて;心にかけて。…を気にかけて。 音にのみ鳴く;只ひたすら声を上げて泣いている。声に出して泣いているばかりである。…しているばかりである。ただもう…する。のように「のみ」を含む文節が修飾している用言を強める。 863 (誰に見て欲しいとこの花は咲いているのだろう、雲が湧き上がって何も見えなくなってしまうが如くの野道のように、早く私もこの世から見えなく成ってしまっていたらなあ。)との意で、早くこの世から身を隠したいと詠んだ歌。 たつ;「立つ」と「絶つ」との掛詞。 ものを;…のになあ。詠嘆の意を表す終助詞。 いくばく 幾許もあらで;それ程時間・日数の経たない内に。副詞「幾許」に係助詞「も」にラ変動詞「有り」の未然形「あら」、更に打消の意を表す接続助詞「で」が付いたもの。どれ程も時間や日数のかからない関係であるのを示す。 |

| しきぶきょうしんのう 式部卿親王;宮中の礼儀・儀式・選叙・文官の考課(勤務評定の一種)・禄賜等の事を司った律令制での太政官に属する八省の一つ式部省の長官で、平安時代以降は四品以上の親王を任じた。 しほん ほんでん ほんぶ 四品;令制での親王の位の初位。一品から四品に至る位階。親王又は内親王に対するもので、位階により品田・品封を賜わった。田=田地。封=領土・領地。 かんいん かんいんのおとど 閑院;嵯峨天皇の信任を受け、二条南及び三条坊門北から西洞院西迄の広さを占めていた平安初期の高官の藤原冬嗣(閑院大臣)の邸宅。後の摂関政治の基礎を築き藤原氏が伝領していたが、平安末期から鎌倉中期にかけては殆ど里内裏として用いられ、建物も内裏に倣って造営された。閑院内裏とも。 ページ |

|

紫(淡色) 花襷紋裏面『金銀小切箔振』 下地の紫色は素紙の経年変化による褐変で渋い色合いになっております 下巻 第10折(濃・中・淡・白1・白2の内淡 左項) 第10折中の5項目 解説及び使用字母へ 第三紙 紫(淡)中色よりもやや淡い程度です 花襷紋(具引唐紙)裏面 下巻第10折第三紙清書用臨書用紙 この部分の料紙へ |

| 下巻第10折 第5項 第三紙 紫色具引唐紙(花襷紋)裏面 『金銀小切箔振』 古今和歌集巻第十六 哀傷歌 |

下巻通しで第四十八紙、185項目 |

| かな |

使用字母 解釈(現代語訳)へ |

で女親王の身まかりにける時に かのみこのすみける帳かたびら のをに、ふみをゆひつけたり けるをとりてみれば、むかし のてにてこの歌をなむ かきつけたりける 864 かずかずに 我をわすれぬ ものな らば、山の霞を あはれとはみよ |

天女親王乃身万可利二个留時爾 加乃美己乃寸美希留帳可多比良 能遠爾、不三越由比川个太利 个留遠止利天美礼者、无可之 能弖爾天己乃哥遠那無 可支川个太利个留 864 可須々々爾 我遠和春礼奴 毛乃那 良者、山乃霞遠 安波礼止者美與 |

| 現代語訳 | 解釈 解説及び使用字母へ |

内親王のお亡くなりになられてしまった時に その内親王の暮らしておられた帳・帷子の 釣り紐に、手紙が結びつけられているのを 手に取って見れば、昔の 筆跡で、(詞書も何もなく)この歌をだけ 書き記されていたもの 864 「数々に我を忘れぬものならば、山の霞を憐とは見よ」 あれやこれやと私の事を忘れられないものならば、山の霞を愛しいものとしてみて下さいな。 |

ちょうかたびら 帳帷子;几帳・帳等に懸けて隔てとしていた垂れ布。垂れ衣。 なむ;幾つかの中から取り立てて強調する意を表す係助詞。結びは連体形となる。 864 (あれやこれやと私の事を忘れられないものであるならば、遠くに見える山の霞を私のことの様に感じ、しみじみとした愛しいものとしてみて下さいな。)との意。生前の内親王のまだ若かりし頃自身を重ねて詠んでいた歌。亡くなった後にでもそっと私の気持ちを汲取って頂けたらなあと縫い付けていたもの。 かすみ 霞;遠くに棚引いて見えるもの。空や遠方がはっきり見えない現象。時には見えて時には隠れる、遠くにあって見え隠れする存在。 |

| ひ め み こ 女親王;=内親王。親王宣旨を下された天皇の娘、又は女性の皇族。三世代以下の王又は女王に直接に皇位が継承された場合には、その兄弟姉妹は特例として一様に親王となる。 かすみ 霞;細かい水滴が地面や水面上に立ち込めて煙のように見えるもの。微細な水滴が空中に浮遊する為、ぼんやりとした感じで遠方がはっきりとは見えない現象。万葉時代以前には春秋ともに霞とも霧とも言って区別しては無かったが、平安時代以降には春立つのを霞、秋に立つのを霧と云った。又、遠くに棚引くのを霞、近くに立ち込めるのを霧と考えていた。これまでの経験からか、これから訪れる季節を無意識のうちに感じ取り、霞はどことなく長閑な温かみを感じ、霧は冷たく刺すような感覚を覚えることで、霞の方が遥かに多くの表現で用いられている。 古来より霞を冠した言葉が数多く作られ、様々な意を以って歌に物語にと表現されている。例として仙人は霞を食らって命を延ばすという伝説から「霞の命」として長寿を表す意にも使われている。 ページ |

| 素色(白2) 花襷紋裏面 染『銀砂子振』 下巻 第10折(濃・中・淡・白1・白2の内白2、右項) 第10折中の12項目(裏面料紙の右項) 解説及び使用字母へ 花襷紋裏面・『銀砂子振』 素色(白色1) 色は経年変化により褐変してもの この部分の臨書用紙へ |

|

| 下巻第10折 第12項 第五紙 素色(白2) 具引唐紙裏面 『銀砂子振』 古今和歌集 下巻 巻第十七 雑部歌上 |

下巻通しで第五十紙、192項目 |

| かな |

使用字母 解釈(現代語訳)へ |

古今和歌集巻第十七 雑部上 題不知 読人しらず 870 わがうへに 露ぞおくなる あまのがは とわたるふねの かいのしづくか 871 おもふどち まとゐせるよの からにしき たたまくをしき ものにぞありける |

古今和歌集巻第十七 雑部上 題不知 読人之良須 870 和可宇部爾 露曾於久那留 安末乃可波 東和多留布禰乃 可以乃之川久可 871 於毛不止知 万止為世留與能 閑良爾之幾 堂々末久越之支 毛能爾曾安利个留 |

| 現代語訳 | 解釈 解説及び使用字母へ |

古今和歌集巻第十七 雑部歌上 お題不明 詠み人不明 870 「我が上に露ぞ置くなる天の川、門渡る舟の櫂の雫か」 頭上から私に露が降りてくるようだ、天の川の川門を渡る舟の櫂の雫なのだろうかなあ。 871 「思ふどち円居せる夜の唐錦、立たまく惜しきものにぞありける」 親しいもの同士が円座して語らう夜には、誠に立つのが惜しいものであったなあ。 |

870 (頭上から私の上に露の雫が落ちてくるようですよ、天の川の川門を渡る彦星の漕ぐ舟の櫂の雫なのだろうかなあ。)との意。ふと落ちてきた小雨に彦星の水飛沫かと洒落て詠んだ歌。 櫂;櫓に似て小さく水を掻いて船を進める道具。 871 (親しい友人同士が丸く輪になって座して楽しく語らう夜は、心の底から時間を忘れてその場を離れるのが本当に惜しいものであったなあ。)との意で、例え時が迫っても楽しい時間は立ち去り難いものですよと詠んだ歌。 唐錦;枕詞。「たつ(裁つ)」の未然形「たた(立た)」に掛る。 まく;…だろうこと。…であるようなこと。未来の推量を表す助動詞「む」のク用法。 |

ぞ う か 雑歌;和歌の分類の一つ。広義には四季(春・夏・秋・冬)・恋(相聞含む)以外のもの。狭義には四季・恋の他に賀・離別・羇旅・物名・哀傷(挽歌含む)等の分類に属さない雑多な部類の歌。 き り ょ 羇旅;和歌の部立ての一つ。旅に関する感想を詠じたもの。羇=旅・旅行の意(元は馬に跨って行く旅、後馬車など馬でする旅の意にも)。 とわた かわと 門渡る;川や海などの狭くなった瀬戸(狭門)を渡る。川門は川の狭くなった部分。 ページ |

|

素色(白1) 花襷紋裏面 染『銀砂子振』 下巻 第10折(濃・中・淡・白1・白2の内白1、左項) 第10折中の13項目(裏面料紙の左項) 解説及び使用字母へ 花襷紋裏面・『銀砂子振』 素色(白色1) 色は経年変化により褐変してもの この部分の臨書用紙へ |

| 下巻第10折 第13項 第四紙裏面 素色(白色1)具引唐紙裏面 『銀砂子振』 古今和歌集 下巻 巻第十七 雑歌上 |

下巻通しで第四十九紙、193項目 |

| かな |

使用字母 解釈(現代語訳)へ |

871 おもふどち まとゐせるよの からにしき たたまくをしき ものにぞありける 872 うれしさを なににつつまむ からこ ろも、たもとゆたかに たたましものを 873 かぎりなき 君がためにと をるは なを、時しもわかぬ ものにぞありける あるひと このうた さき 或人のいはく此歌は前のおほいまう ちぎみのなり 874 ひともと むらさきの 一本ゆゑに むさしのの くさはみながら あはれとぞみる |

871 於毛不止知 万止為世留與能 閑良爾之幾 堂々末久越之支 毛能爾曾安利个留 872 有礼之散乎 奈仁々徒々末無 加良己 呂毛、多裳止由堂可仁 多々末之毛乃乎 873 加支利奈支 君可太免爾東 乎流者 奈遠、時之毛和可奴 无能爾曾安利个留 或人乃以者久此哥八前能於保以末宇 知支見乃奈利 874 无良左支能 一本由恵仁 無散之能々 久左八美那可良 安波礼止所美流 |

| 現代語訳 | 解釈 解説及び使用字母へ |

871 「思ふどち円居せる夜の唐錦、立たまく惜しきものにぞありける」 親しいもの同士が円座して語らう夜には、誠に立つのが惜しいものであったなあ。 872 「嬉しさを何に包まむ唐衣、袂豊かにたたましものを」 この嬉しさを何に包みましょうか、袂がゆったりと大らかに立ち上げられたら良かったのに。 873 「限りなき君が為にと折る花を、時しも分かぬものにぞありける」 かけがえのない君の為にと手折る花に、時でさへも別々にすることの出来ないものだったのだ。 或は 尽きることの無いこの気持ちの為にと折り取る花を、時は必ずしも別々にするとは限らないものであったのだ。 或る人が言うには、この歌は前大臣の歌であると、 874 「紫草の一本故に武蔵野の、草はみながらあわれとぞ見る」 紫草の唯の一本の為に、武蔵野の草はその全てが愛おしいと思って見ていますよ。 |

872 (この喜びの気持ちをいったい何で隠しましょうか。隠す事など出来はしないのだけれども、責めて隠す事が出来るくらいに袂がゆったりと大らかに立ち上がったら良かったのにね。)との意。 唐衣;枕詞。「たつ(裁つ)」の未然形「たた(立た)」に掛る。 873 (思いの尽きることの無い貴方の為にと折り取るこの花であるので、時でさへも二人の仲を別々にすることの無いものであったという事ですよ。)との意。故人に手向ける花なのだろう、月命日か年命日かに詠んだ歌。 きみ;「君」と「気味」との掛詞。 しも…ぬ;必ずしも…ではない。打消しの語と呼応して否定の意を示す。 おほいまうちぎみ 大臣;「おほまえつきみ」の転、「大前つ君」は天皇の前に伺候する人の敬称でその長官。又「おほい」は正一位等の位階の「正」を云う 874 むらさき ただいっぽん (大好きな紫草が唯一本そこに在るが為に、武蔵野の草はその全てが愛おしいと思って見えてしまいますよ。)との意。さしずめ紫草は心寄せている人のことで、そのゆかりの全ての人々が愛おしく思われますよと詠んだ歌。 |

あはれ;賛美(褒め称える事)・悲哀(悲しく哀れな事)・驚嘆(ひどく感心する事)などの様々な感動の気持ちを表す。形容動詞「あはれなり」の語幹「あはれ」、前後の文章により様々な意味を持つ。 参考 むらさきのゆかり 歌874を基にして「紫の縁」という表現が出来た。表す意は愛おしいと思う人や親しい人に縁のある人や物。 源氏物語の末摘花の段にも次のように使われている。 「かの紫の縁たづねとり給ひては、その美しみに心入り給ひて」 (光源氏はあの藤壺の縁者である紫の上を見つけ出しお引き取りに成ってからは、そのお方を可愛がることに熱中なされて) からころも 唐衣;唐風の衣服で、袖が大きく裾が長くて、上前と下前を深く重ねて着る。 ページ |

ページ![]()

唐紙文様名中の≪ ≫内の呼名は小松茂美先生の著書での呼称です。

ページ

ページ![]()

見開きにした場合に左右の項で柄が同じ又は同様の加工になる様に表・裏・表・裏・表と重ねて谷折りにした物が1折帖です。

第一紙と第二紙の間は表面同士の見開きに第二紙と第三紙の間は裏面同士の見開きとなります。

第一紙両面加工料紙は第1項・第2項及び第19項・第20項となります。

正規品の清書用については、お近くの書道用品店でお求めになれます。元永古今集全臨用臨書用紙(清書用)はこちらをご覧ください

正規品の価格についてはこちら

ご注文は TEL(086‐943‐8727)、又は![]() にて

にて